結城・寒川12町会

千葉市海まつり協議会

古代、私達のまちは、下総国千葉郡に属していました。

千葉寺の高台には、千葉寺のほか、千葉郡役所がおかれ、千葉郡の中心部だったと想像されています。

その高台の下を、都と地方とを結ぶ古代の官道が通っており、馬を乗り継ぐための施設「河曲駅(かわわのうまや)」が千葉神社付近におかれていたと考えられています。当時の都川は本町を大きく迂回するように流れていて、河口付近には大きな入り江があったので、その入り江を利用して千葉郡の玄関口としての港(郡津)が設けられていたと思われます。

私達のまちは、地方から都へ向かう官道と、郡の玄関口である港が交わる、交通の要衝として栄えはじめました。

900年前、このまちに豪族が本拠地をおき「千葉」と名乗りました。まちは「千葉庄(ちばのしょう)」と呼ばれるようになりました。範囲は御達報稲荷(現稲荷神社)から曾場鷹明神(かつて貝塚町に存在)までの間でした。

千葉のまちは都川にかかる大橋(現大和橋)をはさんで

①北側:武士町「堀内(ほりのうち)」

②南側」町人町「結城(ゆうき)」

と大きく2つのエリアから成り立っていました。

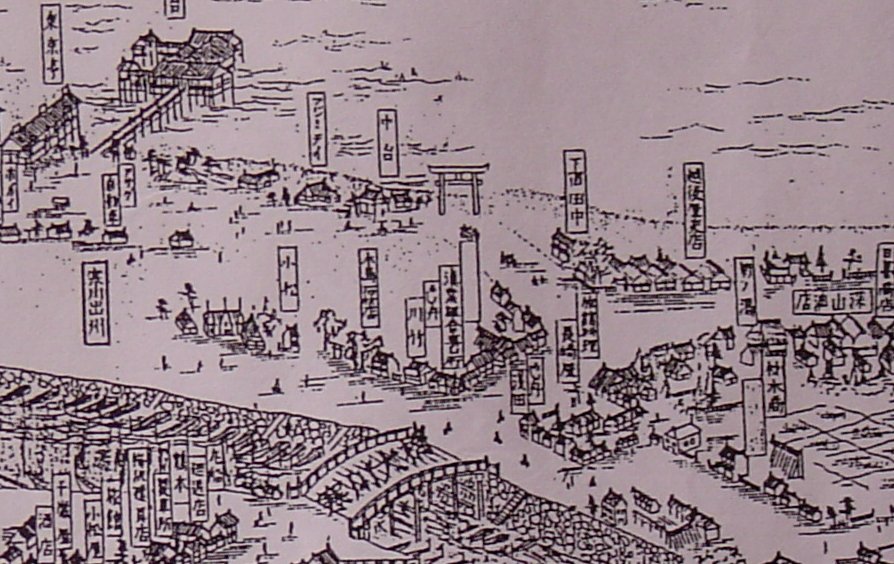

結城には入江を利用して「千葉湊」がおかれ、幕府がある鎌倉へと水運が通じる千葉の玄関口でした。多くの船頭や水夫が住み、交易のための市場もありました(市場町)。

結城の中心は結城神明(現神明神社)で、千葉湊の守り神であり、それに隣接する光明院が千葉湊を管理する役割を担っていました。

室町時代になると、千葉家が本拠地を千葉から佐倉へと移し、千葉の町は衰退しました。

江戸時代になると、この地域は佐倉藩領となりました。

①橋の北側エリアは「千葉町」となり、妙見宮の門前町として賑わいました。

②橋の南側エリアは「結城」から「寒川(さんが)」へと呼び名が変わり、町の中心も寒川神明宮へと移りました。結城神明の隣にあった光明院も寒川神明宮の隣に移転しました。

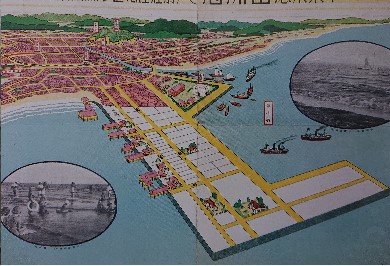

結城が、千葉家の千葉湊を中心とした水運業の町だったのに対して、寒川は漁業を中心とした漁師町でした。佐倉藩が年貢米を江戸に送るための寒川湊と寒川御蔵をおいたことで湊町の性格も併せ持っていました。

*今でも神明町や新宿周辺に水運業を営んでいた家が多いのに対して、寒川周辺は大部分が漁師であったことが特徴的です。

結城神明を中心とした「結城」から、寒川神明宮を中心とした「寒川(さんが)」へ。町の重心がこの時期に移動しました。

原因は明確ではありませんが、紀州漁民が房総半島に定住するようになった時期と重なっています。

900年前、千葉の町が開かれたとき、町の北の突き当りに妙見宮が祀られました。そして、その翌年から祭礼が行われてきました。

祭礼は旧暦7月16日から22日までの7日間。

堀内(武士町)に祀られている妙見様が神輿に乗り、年に一度、橋を渡って結城(町人町)の御仮屋に7日間滞在するという祭礼です。そして、その期間中の7月20日に結城の町人によって、妙見様を海に担ぎ入れる「御浜下り」が行われていました。

海に担ぎ入れる場所は、かつて源頼朝に味方すると決めた千葉常胤の留守を狙って敵が千葉に攻め寄せたときに、空から妙見様が現れて奇跡の勝利をおさめた「結城浜合戦の故地、結城浜にあった「妙見洲」です。

結城/寒川は900年前から千葉妙見の氏子で、祭礼でその大切な役を担う存在でした。

しかし、様々な事情により、昭和戦後、寒川神社が神輿を新調したのをきっかけに、別の祭礼として行われるようになりました。

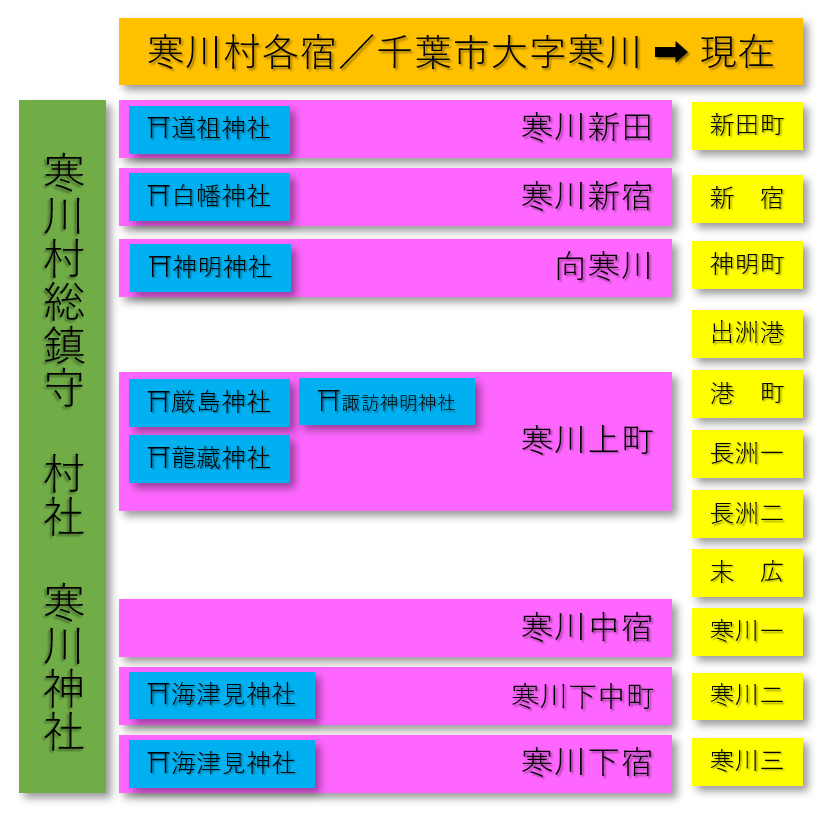

結城地域は、千葉妙見宮の氏子の町人代表として「御浜下り」という大役を担う一方で、千葉湊の守り神であった結城神明を村の鎮守として崇敬していました。結城から寒川へと町の重心が移った以降も、寒川神明宮(現寒川神社)を村の総鎮守として崇敬しました。また、千葉の中でもとりわけ歴史の古い土地なので、村内に古い社が多く、また、様々な神を村内に勧請し、「宿(しゅく):現町会」単位で祭祀を行ってきました。

結城・寒川の歴史について、より詳しくは是非以下の『結城寒川誌』を御覧ください。

【結城寒川誌】第1版 (別タブでPDFファイルを開きます)

>> 海ノ民話アニメーション74「寒川神社と獅子頭」

(一般社団法人日本昔ばなし協会)