千葉市地域文化財「御浜下り」は、開府900年を迎える千葉の海の玄関である「海ちば」の象徴的祝祭です。

「御浜下り」は900年前の千葉開府に由来する、千葉の象徴的な行事でありながら、海岸埋め立てによる40年途絶を経て、千葉市民が誰一人として知らない行事になってしまっていました。

これまで寒川地区が代表して守ってきた、この大切な千葉のアイデンティティーを、千葉に住む多くの方々と皆で未来につなげていきたいと願っています。

大治元年(1126年)、千葉氏によって千葉に町が開かれ、その翌年から一族と町の繁栄を願う祝祭が行われてきました。

そのメインイベントが御浜下りです。

海水には浄化・再生の力があるとされます。

神も人も、一年の間にたまったケガレ(気枯れ=元気がなくなること)を塩水で洗い流すことで、パワーチャージをする意味があったようです。

御浜下りの創始について二つの伝承が残されています。

「海による浄化と再生の力」を物語る伝承です。

(1)千葉の町が開かれた大治元年(1126年)当初、千葉氏が崇敬していた妙見尊は『千葉寺の御宮』(現在の瀧蔵神社)に祀られていましたが、ある夜、盗み出されてしまいます。

『池田の田中にある』との夢のお告げに従って現地(千葉県立中央図書館前付近)に行くと、田の中から光が出ており、掘ると無事に見つかったので、その後、千葉の主殿』に移して祀ったとのことです。

このとき、土にまみれた妙見尊を海で洗ったのが御浜下りの始まりであるとの伝承が残っています。

(2)治承4年(1180年)、平家打倒を掲げて伊豆で挙兵した源頼朝が房総に逃れてきました。

千葉氏は即座に頼朝に味方することを決め、千葉常胤をはじめとする一族が出陣しました。

このとき、留守を狙って敵の藤原親政が千葉に攻め寄せ、妙見宮に火を放ちます。

これに気づいた常胤の孫の成胤が引き返して結城浜(現、神明町・新宿あたり)で防戦しますが、多勢に無勢。そこに空から妙見尊が現れて成胤に味方し、逆転勝利。藤原親政を捕縛したとされています。

旧暦9月14日の出来事と伝わります。

結城浜は当時、千葉の表玄関で、結城浦と呼ばれていた潟湖の湊がありました。

千葉氏の船団を操る船頭が多く住んでいたといたようで、現在でも水運に関わっていた旧家が残っています。

敵は、船を制圧しようと結城浦に押し寄せたようですが、このあたりは湿地帯で「馬の脚立たぬ道」と言われていました。

折しも秋の長雨の時期、地元に残る伝承では、結城の町人が敵を湿地の道におびき寄せて、身動きがとれなくなったところを生け捕りにしたと伝わっています。

当時の人々は、これを妙見の御加護と考え、妙見が現れた結城の浜で感謝と加護を祈る祭りをはじめたのが御浜下りであるという伝承が残されています。

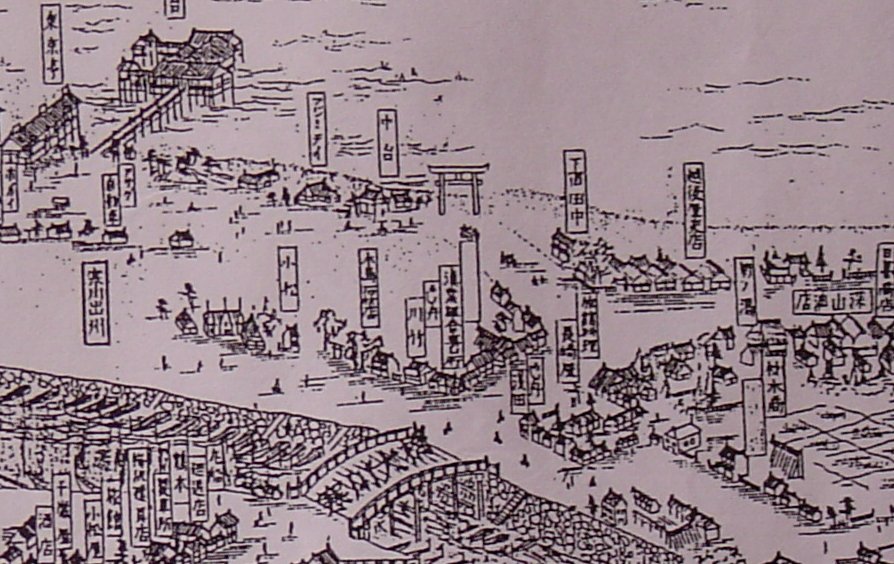

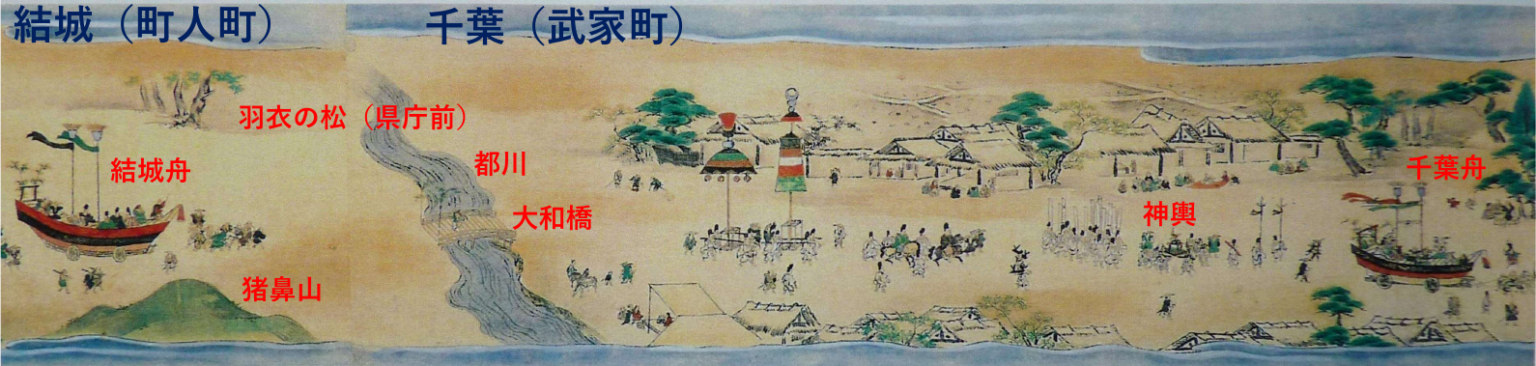

これは江戸時代の千葉の祭礼の様子が描かれた絵巻です。

御浜下りを終えた行列が千葉妙見宮に還るシーンです。

千葉の象徴的な祝祭であった御浜下りが人々から忘れ去られていった原因は、埋め立てで途絶した40年という時間の他にもう一つ、その全貌が伝わる資料が存在しないことでした。

平成4年に福島県相馬市で発見されたこの絵巻により、その全貌が初めて明らかになりました。

そして2026年は、その後、初めての開府周年祭です。

私達は、御浜下りが、寒川の御浜下りから千葉市民の御浜下りになることを願い、その象徴として、この祭礼の復元を目指しています。

ここに描かれている結城舟という舟形の山車を市民みんなで賑やかに曳きまわしたいです。

その準備として、この山車曳きで演奏する御囃子や手踊りの連を作る計画をしています。

皆さんの参加、お待ちしております。

| 時期 | 年号 | 西暦 | 出来事 | 古文書など | 地元の伝承 | 御浜に関する見立て |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 千葉氏の草々期 | 承平元年 | 931年 | 千葉氏の祖先である平良文が染谷川の合戦で窮地に陥ったとき、妙見が現れて浅瀬を教えてくれたりするなどの加勢があり、救われた。以降、代々の守護神とした。 | |||

| ~ 約200年間 ~ | ||||||

| 千葉開府期 | 大治元年 | 1126年 | 千葉開府(平常重が土気の大椎から千葉に移り、千葉を名乗った) | 千葉寺の瀧蔵神社に祀った妙見尊が盗み出されたが、池田の田の中から見つかり、千葉の主殿に移された。 | 泥まみれの妙見尊を海で洗ったのが「御浜下り」の起源。 | 海に入ったかどうかは定かではないが、「千葉の神事」は「海による浄化・再生」を意識した祭礼だったのではないか。 |

| 大治二年 | 1127年 | 千葉の神事が始まった。 (後の世の結城舟のように)車の上に大舟をつくって町中を曳きまわし、妙見寺の前では、舟の上で舞を舞った。 |

||||

| ~ 約50年間 ~ | ||||||

| 鎌倉幕府創設に貢献した時期 | 治承四年 | 1180年 | 千葉常胤が源頼朝に味方して挙兵。 | 千葉が藤原親政に攻められ常胤の孫の成胤が結城浜で窮地に陥ったとき、空から妙見が加勢して逆転勝利、親政を生け捕りにした。 | 結城湊に押し寄せた敵を湿地を通る道におびき寄せ、町人総出で生け捕りにした。 | 「海による浄化・再生」という基本的な思想に、結城浜合戦勝利の神恩感謝が加わって、結城浜の海の中に入る行事が始まった可能性があるのではないか。それが、千葉の神事とは別の呼び名(御浜下り)として定着していったのではないか。 |

| 建久三年 | 1192年 | 源頼朝、征夷大将軍に就任 | 寒川神社所蔵の結城舟の飾り幕(江戸時代末期の製作)に『建久年間に常胤がつくったものを作り直した』との裏書きあり。 | |||

| ~ 約40年間 ~ | ||||||

| 千葉氏の勢いに翳りが見え始めた時期 | 天福元年 | 1233年 | 結城舟がはじまった。御浜下りの送りの舟だ。 | 翳りが見え始めた一族の再結束を目的に、結城浜合戦勝利は妙見の示現であると再認識する場として、その勝利に貢献した結城の町人も行列に参加させ(結城舟)、御浜下りと称する祭礼を確立させたのではないか。 | ||

・千葉氏研究の基礎となる古文書に「結城舟は天福元年7月20日よりはじまった。御浜下りの御送りの舟である。結城は今の寒川のことだ。」という内容の記述があります。

御浜下りが文献にはじめて登場するのがこの記述です。

これをもって、御浜下りとその送り舟である結城舟(ゆうきぶね)が天福元年(1233年)に始まったと、一般的にはいわれています。

しかし、この記事は、結城舟が始まった年と、その結城舟の説明を合わせて記載しているだけで、必ずしも御浜下りと結城舟が一緒に始まったいう意味ではないのではないかとも考えられます。

結城舟は後から祭礼に加わったもので、それより先に千葉舟(ちばぶね)が祭礼で曳かれていたと言われているからです。

ちなみに、この千葉舟と結城舟の二つをまとめて大舟(おおふね)といいます。

舟の底に車をつけたもので、かつては神輿とともに海の中に入っていたといわれています。

・では、そもそも、御浜下りを含むお祭り全体はいつ始まったかというと大治二年(1127年)です。千葉開府の翌年です。

さきほどの古文書には「大治二年、千葉御神事がはじまった」という内容の記述があり、お祭り全体を「千葉の神事」と表現していたことがわかります。

しかし、この「千葉の神事」の内容は明記されていないので、千葉の神事の開始当初から御浜下りをしていたのか、千葉舟も曳いていたのか、古文書に記載はなく、想像の域を出ません。

なお、この古文書は全体が伝えられているのではなく、火災での消失・散逸や書き写しを年度も経て、一部のみが伝えられているものです。

・千葉氏の末裔は全国に広がって繁栄しましたが、そのうちの一つ、岐阜県に移った一族が建立した栗栖妙見の成り立ちを記した文書に次のような興味深い内容の記述があります。

「大治二年に始まった千葉の神事では、車の上に大舟をつくり、町中を曳き、妙見寺の大庭ではその舟の上で舞を舞った。天福元年には結城舟もはじまったが、その儀式ははじめの舟のようなものだった。」

つまり、千葉の神事の開始当初から、(それが千葉舟なのかどうかは定かではないけど)大舟という舟形の山車が曳かれていたということです。

また、その大舟が「御浜下り」と称して海の中まで入ったかどうかは定かでないけれど、舟であるからには「海による浄化・再生」という御浜下りの意義を意識したものであるのではないかと思われます。

そういった意味で「御浜下りの『起源』は大治二年の千葉の神事の創始に遡る」ということは可能なのではないかと思います。

・千葉一族と千葉町の安寧を祈って、千葉開府翌年の大治二年(1127年)にはじめられた千葉の神事では大舟と呼ばれる舟形の山車を曳きまわす「海による浄化と再生」を意図した祭礼だった。

その後のいろいろな改変を経て、それはいつしか、御浜下りとして定着するようになったのではないでしょうか。

御浜下りという言葉を明確に用いながらも、開始時期の記載が無いのは、そのような背景もあるのではと想像しています。

・ちなみに、復活した御浜下りも、復活の年は実ははっきりと申し上げられません。

どこから「御浜下り」と呼ぶかが、定かではないからです。

平成10年:旧妙見洲の跡地で神事のみ行った

平成11年:現会場である千葉ポートタワーの砂浜で神事をした後に砂浜だけを練り歩いた

平成12年:膝丈まで海水につかった

平成13年:肩までつかった

平成14年:時刻を夕方から本来の夜に変更した